2025年3月3日,我校附属儿童医院邱翔教授作为唯一通讯作者,在国际知名学术期刊《Nature Communications》上发表了题为《Interplay between CTCF-binding and CTCF-lacking regulatory elements in generating an architectural stripe at the Igh locus》的研究论文。该研究深入揭示了染色质三维空间结构形成的新机制,为基因组调控领域提供了新的科学见解。

细胞内的基因组DNA长度可达2米,但它在细胞核内并非线性存在,而是通过复杂的折叠形成三维空间结构。染色质进一步划分为拓扑关联结构域(TAD),其边界通常富含CTCF蛋白结合位点,并在不同细胞类型中保持相对保守性。TAD内的特异性增强子则确保了细胞特异性基因的表达调控。2018年,美国国立卫生研究院(NIH)的Rafael Casellas研究员和贝勒医学院的Erez Lieberman Aiden教授在《Cell》杂志发表的研究首次通过高分辨率Hi-C技术揭示了TAD边界呈现条纹结构(stripe),这种结构反映了染色质中某一锚点区域(anchor)与其他DNA片段的广泛相互作用。2023年,斯坦福大学Joanna Wysocka教授在《Molecular Cell》上的研究进一步表明,stripe的形成有助于染色质空间结构的紧凑性。然而,stripe的形成机制至今仍是染色质空间结构研究领域的热点问题。

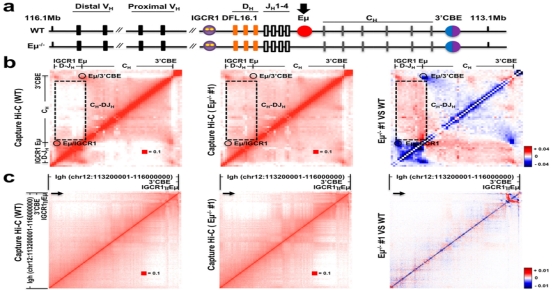

该研究以免疫球蛋白重链(IgH)结构域的stripe为研究对象,首次揭示了IgH结构域中增强子(Eμ)的多重功能:它不仅作为增强子调控基因表达,还能够作为边界(boundary)将相邻的两个子TAD(sub-TAD)分隔开。研究团队发现,当Eμ被敲除后,相邻的sub-TAD会发生融合,进一步证实了Eμ在维持染色质空间结构中的关键作用。此外,研究还表明,Eμ及其反义转录本(antisense transcript)能够促进3'CBE stripe的形成,而CTCF结合位点IGCR1则对这一过程起到抑制作用。值得注意的是,stripe的方向由CTCF的结合方向决定,但边界的形成仅依赖于CTCF的结合,而不受其结合方向的影响。这些发现为染色质三维结构的形成机制提供了新的科学视角,深化了我们对基因组空间组织调控的理解。

邱翔教授于2012年获得北京大学医学博士学位,2013年至2023年在美国霍华德休斯医学研究所(HHMI)和美国国立卫生研究院(NIH)担任助理研究员,师从美国三院院士Danny Reinberg教授和NF-κB发现者Ranjan Sen研究员。2024年2月,全职加入亚新注册附属儿童医院,并入选重庆市高层次人才计划。其团队两名博士后荣获国家青年人才计划支持。邱翔教授长期致力于儿童免疫系统发育的研究,代表性成果包括以唯一通讯作者身份在《Nature Communications》(2025)发表的研究,以及以第一作者身份在《Science Advances》(2020)和《Molecular Cell》(2018)发表的高水平论文。目前,他还担任《Aging Research》杂志的副主编,《Pediatric Discovery》杂志的青年编委。